- 公示公告

- 站内检索

- 便民服务

- 在线调查

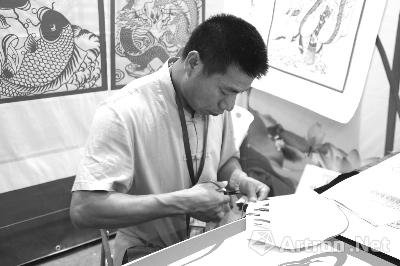

雄县剪纸展示

威县土布纺织技艺的展示吸引了诸多群众

值“文化和自然遗产日”之际,6月9日至12日,由文化部非遗司支持,河北省文化厅、北京市文化局、天津市文化广播影视局、河北廊坊市人民政府主办的第三届京津冀非物质文化遗产联展暨第十届河北省民俗文化节在廊坊市国际会展中心举办,第五届廊坊特色文化博览会也同期举办。文化部非遗司、京津冀三地文化部门及廊坊市委、市政府等单位的有关领导出席了活动。

本届展会主题为“非遗保护——传承发展的生动实践”,遴选了京津冀三地共217项非遗参展,其中京津两地各25项、河北省167项。展会共设13个板块,分别是京津冀传统工艺精品展、京津冀非物质文化遗产融入生活展、京津冀非物质文化遗产传习体验区、京津冀文化创意科技展、京津冀非物质文化遗产美食品鉴展、京津冀非物质文化遗产摄影作品展、京津冀非物质文化遗产保护成果展、“千年大计,国家大事”——雄安新区文化展、“美丽乡村·都市生活”特色非遗体验、“多彩非遗·美丽京津冀”、民间花会展演、第三届京津冀“京东大鼓书会”、京津冀非物质文化遗产小舞台。

活动共吸引了12万人(次)参观,现场成交及合同订货总额达3100万元,20余家新闻媒体对活动进行了报道宣传。此次活动在规模、内容、形式上大有创新,取得了社会效益和经济效益的双丰收。

亮点一:

紧扣“非遗保护——传承发展的生动实践”

活动秉承《中华人民共和国非物质文化遗产法》《河北省非物质文化遗产条例》的主旨,以“非遗保护——传承发展的生动实践”为主题,以“振兴传统工艺,融入现代生活”为主线,通过丰富多彩的展览展演、交流互鉴、传习体验等活动,突出展示了社会不同群体的非遗实践活动及相关非遗知识与技能,让非遗贴近群众、贴近生活,同时充分展示了京津冀三地在非遗保护实践中取得的成果。

亮点二:

立足区位优势,助力京津冀协同发展

京津冀三地地缘相接、人缘相亲、文化相承。在京津冀协同发展国家战略背景下,三地的文化合作交流、互融互通也逐步进入实质性阶段。在文化领域建立京津冀六大联盟的基础上,非物质文化遗产方面的交流合作也日益加深,先后举办了京津冀非遗精品联展、京津冀传统工艺暨文化创意产品展览展销会等多项非遗展示交流活动,特别是在成功举办了前两届京津冀非遗联展的基础上,此次轮到河北省举办第三届京津冀非遗联展,并与河北省民俗文化节联办,品牌效应更加突出,活动内容更加丰富,活动形式更加多样,是京津冀协同发展国家战略落实、落细、落小的具体实践。

亮点三:

振兴传统工艺,让非遗融入现代生活

“看这个筐,就是小时候家里放馒头或者针头线脑的工具啊!”廊坊市民刘先生驻足于固安柳编展区,一路观赏下来,各式各样的非遗展品唤起了他许多儿时的记忆。

本届展会是贯彻落实中办、国办《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》和国办转发《中国传统工艺振兴计划》的具体举措。按照全国非遗保护工作会议精神,正确认识非遗是有效保护传承和发展非遗的前提。在此次活动中,主办方把保护传承实践、传承能力、传承环境作为确保非遗生命力的重要理念,使“养在深闺人未识”的众多非遗走入寻常百姓家,处处体现“非遗即生活”,让传承人群受益,让广大人民喜欢,真正体现了非遗活态传承的本质特征,增强了群众对非物质文化遗产的认同感。

亮点四:

创新办展形式,融入现代展陈技术

在展会现场,包括天津工艺毛猴、无极剪纸、廊坊安次区五谷粮食画在内的10项非遗传习体验活动人气颇高,小朋友们在老师的指导下认真学习这些非遗的制作步骤,他们用五谷粮食拼凑出一个个俏皮可爱的卡通人物,用毛笔画出神情各异的京剧脸谱……在非遗数字科技体验区,由石家庄铁道大学文化遗产数字化研究所组织的河北民间故事VR体验、游戏体验、剪纸教学互动等活动赚足了人们的眼球,参与者在大屏幕前点读武强年画知识、学习剪纸技术、观看《年画中的传奇》动画片……在这里,非遗变得“时髦”起来。

本届展会大胆创新活动形式,采用展陈、体验、展销、表演、观摩等众多手段吸引了大批群众前来观看、参与。此次活动还设计了“京津冀非物质文化遗产传习体验”和“美丽乡村·都市生活”——特色非遗体验、京津冀文化创意科技展等独特的活动板块。

亮点五:

宣传手段多样,扩大影响力

宣传是扩大非遗影响力最有效的手段之一。适应现代生活多元化的特点,此次活动采取纸媒、网媒、电视等多种手段进行宣传。如通过多家主流平面媒体进行专题报道,通过中国文化网络电视、中新社、河北新闻网等网络媒体进行宣传报道,通过河北电视台、廊坊电视台等进行活动转播,通过河北非物质文化遗产微信公众号等进行转发扩散。

近年来,河北省颁布实施了《河北省非物质文化遗产条例》等系列政策法规,加大了非遗宣传展示力度,并使扶持和管理并重。一方面提高了传承人的传习活动补助资金,一方面施行代表性传承人科学、规范化管理,既保障了传承人的权利,又督促传承人履行义务。同时,组织开展了河北省级非遗生产性保护示范基地、研究基地创建等活动。对年事已高、身体多病的35名国家级非遗代表性传承人实施抢救性记录工作,整体工作形成了政府主导、社会参与的良性互动格局。

京津冀三地文化部门把握非遗回归现代生活的理念,大范围、高频次举办多种形式的非遗活动,借助文化创意产业、数字技术等,把非遗融入百姓生活。